00:00

漕泾镇西北,有个蒋荘小集镇,镇上有座三堍石桥启秀桥,据说这“启秀桥”三字是光绪皇帝题的。

清朝光绪年间,有位叫杨炳章的老人,吃素念佛,一心向善。有一天,他从普陀山烧香回来,路过蒋荘镇,见一老妇人在渡口烧纸啼哭,悲哀不止。一问才知道,前几天风急浪高,她的丈夫在南横塘摆渡时溺水身亡。原来,这蒋荘镇上,有一条南横塘河,河宽30多米,水流湍急。这蒋荘镇是南北交通要道,但塘上无桥,靠一叶小舟摆渡,时有险情发生。杨炳章一面安慰老妇,一面想,我路远迢迢去普陀山烧香拜佛,为的是积善,我何不在此造几层石阶,添一叶渡舟,为当地老百姓造福呢?于是,他就买来石料,请来工匠,着手建造渡口。他这举动,受到当地老百姓称颂。可渡口造好,杨炳章已病入膏肓,他临死前对儿子达圭说:“送佛到西天,摆渡到河边,切莫荒废。”杨达圭说:“父亲,你安心走吧,只要我达圭在,这渡口也不会荒废。”杨达圭子继父业,可谓是兢兢业业,可想不到有一年八月中秋,十二级台风侵袭,有一批抗台草包要紧急过南横塘运往海边。可渡口风急浪高,白茫茫的一片,杨达圭不顾个人安危,顶风冒浪,坚持开渡。但当他把最后一批草包运往南岸时,已是精疲力尽,一阵狂风吹来,把他吹入了白茫茫的南横塘中……

台风过后,乡民们从渡口边把杨达圭的尸体捞上来,任凭你怎么弄,杨达圭的口眼不闭。有人说,“杨达圭死得冤,年轻轻还没有子孙哩。”有人说“杨达圭怕渡口后继无人才口眼不闭哩!”这时候,有位四十多岁的中年人说:“一个外乡人,能为蒋荘镇百姓造福,而我们蒋荘人为何不学学他们,集资起来修一座桥,为后代造福呢?”众人一看,原来是绸缎庄的老板周思达。

他这么一说,立刻得到了木行老板陆增瑞,铁店老板杨秉钺,漕帮老大徐治况的响应,“对,我们应该有钱出钱,有力出力,为蒋荘镇百姓造福,以慰杨炳章父子在天之灵。”这时人群里又走出个人来说:“只要诸位老板肯出资,造桥工匠由我召集。”众人一看,是江南造桥名匠启秀师傅。周思达听了,握住启秀师傅的手说:“启秀师傅,造桥资金由我筹集,那造桥的事就拜托你了。”说着,又走到杨达圭的遗体旁说:“达圭兄,你安息吧,后人会把事情办好的。”说着,用手在杨达圭的脸上一抹,杨达圭的口眼终于闭了。

安葬了杨达圭后,启秀师傅根据江南水乡的特点,设计了一座三堍两枕,用条形石铺面,两侧装木栏扶手的新型石桥,既美观大方,又方便风雨天行人,桥下船只通行也不受影响。方案定下来后,周思达等就上江浙采购石料、桐油,力争在春汛前竣工。

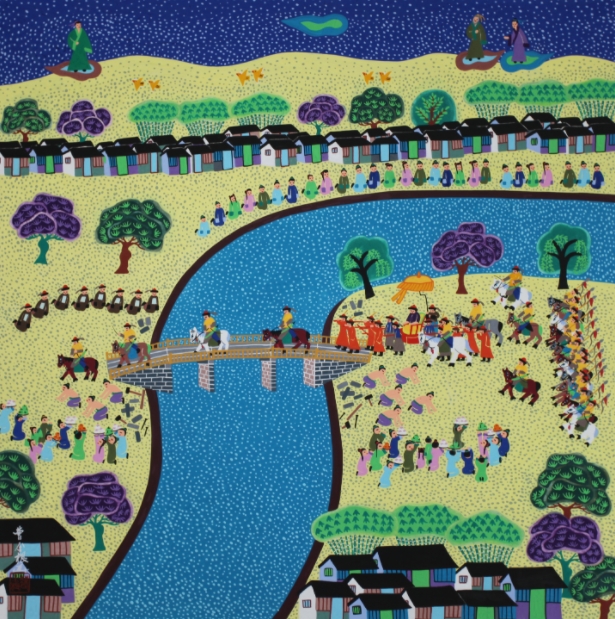

在启秀师傅和全体工匠的努力下,造桥工程进展十分顺利,再过几天就要竣工了。谁知就在这时,光绪皇帝南巡将经过蒋荘镇。平时对民间造桥一事不闻不问的松江知府,限令启秀师傅在三天内完工。启秀师傅带领全体工匠日以继夜的苦干,到第四天早晨太阳升起来的时候,还剩下北堍一块二米多长的条石还未装上去。

这时候,光绪皇帝的大队人马已经出发,旌旗在望,鼓乐声声。启秀师傅赶忙指挥工匠们把最后一块石条装上去。在慌乱之中,把那块石条的石榫给弄断了。这石榫有三寸多长,断了,等于这石条短缺三寸,工地上没有多余的石条,怎么办呢?启秀师傅看着光绪皇帝的旗牌队已离桥不足百米,再用其他办法补救已来不及了。只见他纵身跳下河岸,把自己的身体当垫头,喊了声“快放石板”。工匠们放下石板,光绪皇帝的鸾驾也已到了桥头。

光绪皇帝的御轿过去了,大队人马也过去了,可我们的启秀师傅,在石缝中已被挤成肉酱!

人们为了纪念启秀师傅,就把这座桥叫启秀桥,后来这事传到了京城,光绪皇帝也被启秀师傅的事迹所感动,欣然命笔,题下了“启秀桥”三个大字。